抛开武侠小说和影视作品少林寺1500年的真实历史是什么样子?

在无数读者心里,“少林寺”是一阵衣袂翻飞的想象:易筋经、罗汉阵、扫地僧。

然而,当剥离那些文学想象的光环,少林寺1500年的真实历史远比武侠传奇更为厚重复杂。

近期释永信事件的爆发,不仅揭示了当代宗教管理的深层问题,更为我们重新审视那座千年古刹的历史脉络提供了独特视角。

公元495年,北魏孝文帝为安置天竺高僧跋陀(又译佛陀),敕令于嵩山少室山麓修建了一座寺庙。

强调“我空法有”,注重修行、持戒,实现个人的自我解脱,秉承处世理念,与我国传统的儒家文化“修身、齐家、治国、平天下”的理念难以有效融合。

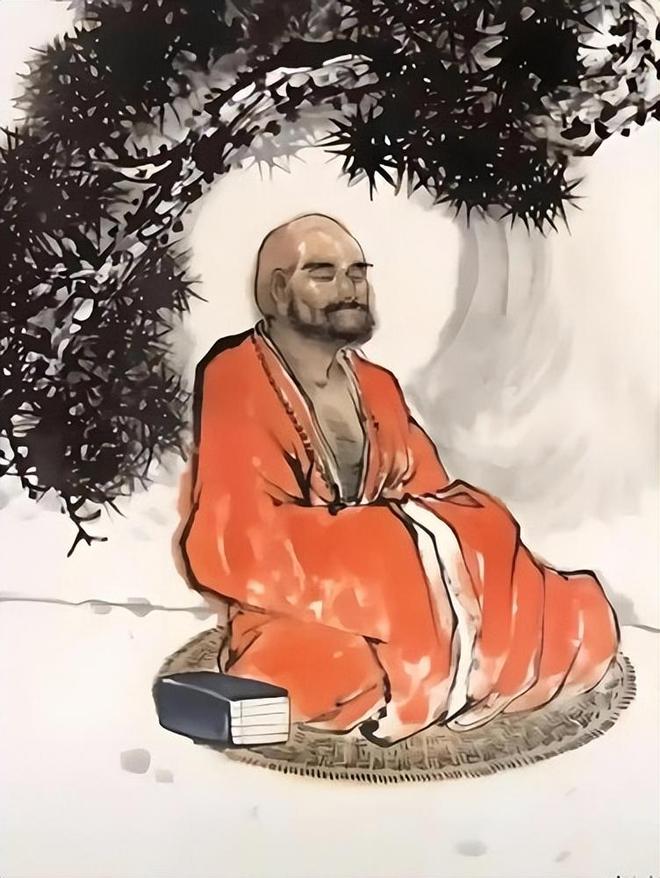

达摩在寺西北五乳峰的石洞里面壁九年,创立了中国禅宗,提出“直指人心,见性成佛”的顿悟法门,被誉为“大乘佛法”。

达摩是菩提达摩的省称,相传他是释迦牟尼弟子迦叶的嫡传徒孙,自迦叶传至达摩,共历二十八代。

达摩来到中土,梁武帝萧衍久闻达摩盛名,在大通元年(527年)将他迎入金陵,亲自接见。

直到隋代复兴,隋文帝恢复寺名并赐良田百顷,少林寺才逐渐成为北方禅修中心。

公元621年,尚未即位的李世民被王世充军队围困,少林寺僧惠瑒、志坚、昙宗等十三人协助唐军击败王世充,立下“翻城之功”。

李世民登基后,为表彰少林僧人的功绩,特许寺内立营练兵,并赐予大量庄田,少林寺由此进入第一个鼎盛时期,僧众超过两千人。

虽然这一故事被后世认为是小说演绎之作,但也可以得见寺庙和少林在隋唐时期还是受到了高层的尊重和重视。

元代福裕和尚受命统领嵩山寺院,扩建钟鼓楼等建筑,使少林寺成为禅修与武学的枢纽。

明代是少林武术体系成熟的关键期,形成了以棍法为核心的708套功夫套路,当时“诸艺宗于棍”成为武林共识。

文献记载,明代鼎盛时期,少林寺拥有殿宇楼阁达1000多间,僧众2000多人。

如今现存的建筑多为明清遗存,包括山门、方丈室、达摩亭、白衣殿、千佛殿等,总面积约30000平方米。

嘉靖年间(1522-1566),月空法师率领30余名僧徒赴松江抗击外敌,后来在福建泉州修建南少林寺,将少林拳传至江南。

但另一方面,清廷严禁民间习武,迫使少林功夫转入秘密传承,正是那种压制,反而促进了民间武术门派托名少林发展的现象。